Diskurs

Diskursbereich am Kompetenzzentrum antisemitismuskritische Bildung und Forschung (KOAS) Diskurs

Weitere Infos an dieser Stelle folgen in Kürze.

Fachsymposien

Abstract

Das Massaker vom 7. Oktober ist ein tiefer kollektivbiografischer Einschnitt und eine Zäsur für das Leben der jüdischen und israelischen Community in Israel und Deutschland. Die Verdichtung antisemitischer Reflexe und der Gewalt gegen Jüdinnen_Juden nach dem 7. Oktober bilden eine weitere Front. Seit dem Massaker und dem Krieg in Israel und Gaza-Streifen ist die antisemitische Bedrohung massiv angestiegen – Betroffene berichten von Diskriminierung, verbalen und physischen Übergriffen, schwindenden Bündnissen, beeinträchtigter Teilhabe. Sowohl in der Forschung als auch Bildung entstehen neue Bedarfe; Institutionelle Schutzlücken, Unsicherheiten, Leerstellen werden dabei besonders sichtbar. Das Bewusstsein für die zunehmende Radikalisierung des Antisemitismus wächst allmählich. Gleichzeitig ist das Verständnis für die weitreichenden Veränderungen für Jüdinnen_Juden nach dem 7. Oktober noch sehr eingeschränkt.

Das diesjährige Fachsymposium gibt Einblicke in die Forschung zu den Auswirkungen des 7. Oktober auf die jüdische und israelische Community und fragt nach strukturellen Manifestationen des Antisemitismus in hiesigen Bildungsinstitutionen. Das Ziel der Veranstaltung ist es, Folgen der Gewalt und die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in den Blick zu nehmen und Herausforderungen sowie Perspektiven für die Forschung und Bildung auszuloten.

Das Fachsymposium wird ermöglicht durch die Förderung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ und der Landesstelle für Gleichberechtigung – gegen Diskriminierung (LADS) Berlin. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Fachhochschule Potsdam statt.

Aufzeichnungen

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenFerda Ataman (Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung)

Marina Chernivsky (Kompetenzzentrum für antisemitismuskritische Bildung und Forschung)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenLesung und Diskussion mit Sarah Levy, digitale Zuschaltung aus Israel

Moderation: Shelly Kupferberg (rbb Kultur)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenGespräch mit Prof. Dr. Liliana Ruth Feierstein (Humboldt-Universität zu Berlin) und Joel Ben-Joseph (Humboldt-Universität zu Berlin) zur musikalischen Installation »Mo(u)rning« von Juan Pablo Martini

Moderation: Shelly Kupferberg (rbb Kultur)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenGrußworte

Thomas Heppener (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)

Aron Schuster (Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V.)

Keynote

Marina Chernivsky (Kompetenzzentrum für antisemitismuskritische Bildung und Forschung)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenWeitreichende Zäsur? Erkenntnisse und Implikationen für Forschung und Lehre

Dr. Sina Arnold (Zentrum für Antisemitismusforschung TU Berlin)

Prof. Dr. Doron Kiesel (Zentralrat der Juden)

Dr. Cihan Sinanoglu (Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung)

Dr. Michaela Conen (Universität der Künste Berlin)

Moderation: Prof. Dr. Friederike Lorenz-Sinai (Fachhochschule Potsdam)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenZwischen Ohnmacht und Handlungszwang – Leerstellen und Grundprinzipien antisemitismuskritischer Professionalisierung

Tanja Kinzel (Bundesverband RIAS e.V.)

Aya Zarfati (Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz)

Prof. Dr. Aysun Doğmuş (Technische Universität Berlin)

Alisa Gadas (AMCHA Deutschland e.V.)

Moderation: Romina Wiegemann (Kompetenzzentrum für antisemitismuskritische Bildung und Forschung)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenDeborah Hartmann (Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz)

Galerie

Abstract

Antisemitismus artikuliert sich auf allen Ebenen der gesellschaftlichen Ordnung. Ungeachtet dessen wird diese Gewalt- und Diskriminierungsform immer wieder individualisierend rezipiert und nicht als Bestandteil sozialer Praxis eingeordnet. Nach Jahrzehnten weitreichender Dethematisierung antisemitischer Strukturen in der Breite der deutschen Gesellschaft entwickelt sich aktuell ein Diskurs um Antisemitismus in institutionellen Kontexten. Jüngere Forschung zeigt, wie Jüdinnen_Juden in hiesigen institutionellen Systemen zum Teil strukturell benachteiligt werden und verschiedene Formen institutioneller Ausschlüsse erfahren können. Institutionen der Gegenwartsgesellschaft tragen damit zur Normalisierung antisemitischer Strukturen bei.

Das diesjährige Fachsymposium gibt Einblicke in die Forschung zu institutionellem Rassismus und diskutiert strukturelle Manifestationen des Antisemitismus in Institutionen. Das Ziel der Veranstaltung ist, Leerstellen aufzuspüren, neuere Erkenntnisse zu reflektieren und strukturbildende (Bildungs-)Ansätze auszuloten.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen dem Kompetenzzentrum und der Fachhochschule Potsdam, ermöglicht durch das Bundesprogramm “Demokratie Leben” des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und die Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung (LADS) Berlin.

Galerie

Abstract

Das Fachsymposium ist ein etabliertes Format und eine seit 2015 einmal jährlich stattfindende Veranstaltung. Das diesjährige Fachsymposium setzt Geschichte und Gegenwart von Forschung zu Antisemitismus in Beziehung zum professionellen Handeln an (Hoch-)Schulen, an Gedenkstätten, in der Frühpädagogik und Jugendbildung, in der Erwachsenenbildung, in Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden.

Im Fokus steht das Bild von Empty Spaces (Leerstellen, leere Räume), welches im Programm symbolisch für die Entwicklungsgeschichte der Forschung zu Antisemitismus im deutschsprachigen Raum steht.

Gemeinsam mit einschlägigen Expert*innen wollen wir die verschiedenen Ansätze der Antisemitismusforschung in den Blick nehmen und mögliche Leerstellen kritisch diskutieren. Das Anliegen des Fachsymposiums ist damit zum einen der Rückblick in die Geschichte und zum anderen die Bestandsaufnahme und Gegenwartsfragen in der Forschungslandschaft. Neu sind die empirischen Analysen von Antisemitismus in institutionellen Kontexten wie Schule, die in einem, zuvor überwiegend historisch und theoretisch untersuchten Feld, neue Erkenntnisse hervorbringen und zur Aktualisierung des Feldes beitragen. Paradigmatisch neu ist auch die neuere Erforschung von jüdischen Perspektiven auf Antisemitismus.

Daran schließen die drängenden Fragen nach angemessenem Transfer von empirischen Forschungsbefunden in die Praxisfelder und nach der stärkeren Fundierung der bildungspolitischen Kommunikation und Vermittlung an.

Das Fachsymposium wird ermöglicht durch die Förderung des Programms „Rights Equality and Citizenship“ der Europäischen Union im Rahmen des Projekts „SPEAK UP“ mit Unterstützung von „Aktion Deutschland hilft“. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Fachhochschule Potsdam und Hochschule Magdeburg-Stendal sowie dem Kompetenznetwerk Antisemitismus statt.

Wir laden herzlich alle ein, die an Forschung, Forschungstransfer und Forschungsreflexion zu Antisemitismus in unterschiedlichen Handlungsfeldern interessiert sind!

Aufzeichnungen

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenDr. Felix Klein

(Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus)

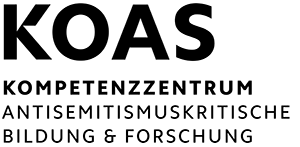

Katharina von Schnurbein

(Antisemitismusbeauftragte der Europäischen Kommission)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenEntwicklungsgeschichte der Forschung zu Antisemitismus in Deutschland – Traditionslinien, Leerstellen, Aktualisierungen

Prof. Dr. Gideon Botsch

(Universität Potsdam)

Prof. Dr. Uffa Jensen

(Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin)

Prof. Dr. Samuel Salzborn

(Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung)

Prof. Dr. Barbara Schäuble

(Alice Salomon Hochschule Berlin)

Moderation: Shelly Kupferberg

(RBB)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenZur Bedeutung der Wirkungsgeschichte der Shoah für die Erforschung des Antisemitismus der Gegenwart

Marina Chernivsky

(Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment)

Dr. Matthias Heyl

(Gedenkstätte Ravensbrück)

Prof. Dr. Dani Kranz

(Ben-Gurion University of the Negev)

Moderation: Prof. Dr. Friederike Lorenz-Sinai

(FH Potsdam)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenGalerie

Abstract

Am 9. Oktober 2020 jährte sich (nach dem gregorianischen Kalender) der rechtsextreme Terroranschlag in Halle zum ersten Mal. Der Anschlag reiht sich in eine lange Folge antisemitisch und rassistisch motivierter Gewalttaten nach 1945 in Deutschland ein, die trotz ihres Ausmaßes im öffentlichen Gedächtnis kaum bis gar nicht präsent sind.

Die gesellschaftliche und politische Aufarbeitung dieser Anschläge hat aber erhebliche Auswirkungen darauf, wie die Betroffenen das Trauma der Gewalt verarbeiten und ob und wie die hiesige Gesellschaft die Einschnitte integriert. Gerade nach dem Anschlag in Halle zeigt sich eine starke Differenz in der Rezeption der Bedrohung und der Dringlichkeit dagegen zu handeln. Eine psychologisierende Medienberichterstattung, die Losung der „Einzeltaten“ und die kollektive Unfähigkeit, die Kontinuität antisemitischer, rassistischer und antifeministischer Ideologien einzusehen, prägen den gesellschaftspolitischen Umgang damit.

Wie gelingt uns dieser Wandel hin zu der Einsicht, dass die Bedrohung für viele Menschen alltäglich ist? Was brauchen wir, um längst überfällige Veränderungen im Denken und Handeln von Einzelnen und Institutionen nachhaltig zu bewirken und umzusetzen? Das diesjährige Fachsymposium des Kompetenzzentrums „Ein Jahr nach #Halle – Folgen für das politische und pädagogische Handeln“ widmet sich diesen und anderen Fragen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenMichael Tetzlaff (Leiter der Abteilung 1: Demokratie und Engagement im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) Apl. Prof. Dr. Samuel Salzborn (Ansprechpartner für Antisemitismus des Landes Berlin) Marina Chernivsky (Leiterin Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment) Moderation: Shelly Kupferberg (RBB)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen1. Symposium: Ein Jahr nach #Halle – Ein Gespräch mit Überlebenden und Nebenkläger*innen

Sabrina Slipchenko (Autorin und Aktivistin) Yaffa Fogel (Growth data-specialist und Museumskuratorin) Ismet Tekin (Betreiber Kiez Döner) Ezra Waxman (Mathematiker und Postdoc, TU Dresden) Anastassia Pletoukhina (Sozialwissenschaftlerin und Aktivistin) Moderation: Marianna Evenstein (Deutsche Welle)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen2. Symposium: Ein Jahr nach #Halle – Forderungen und Implikationen für das politische Handeln

Max Privorozki (Vorsitzender Jüdische Gemeinde Halle) Dr. Wolfgang Schneiß (Ansprechpartner für Antisemitismus in Sachsen-Anhalt) Dr. Josef Schuster (Präsident Zentralrat der Juden in Deutschland) Katharina von Schnurbein (Koordinatorin zur Bekämpfung von Antisemitismus, Europäische Kommission) Moderation: Shelly Kupferberg (RBB)

Marina Chernivsky

(Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment)

Dr. Matthias Heyl

(Gedenkstätte Ravensbrück)

Prof. Dr. Dani Kranz

(Ben-Gurion University of the Negev)

Moderation: Prof. Dr. Friederike Lorenz-Sinai

(FH Potsdam)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen3. Symposium: Ein Jahr nach #Halle – Reflexionsimpulse für die Bildungspolitik und pädagogische Praxis

Prof. Dr. Maisha-Maureen Auma (Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences) Romina Wiegemann (Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment) Julia Yael Alfandari (DAGESH) Moderation: Patrick Siegele (Anne-Frank-Zentrum)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen4. Symposium: Ein Jahr nach #Halle – Repräsentation jüdischer Stimmen im politischen Diskurs und neue Bündnisse

Dr. Lea Wohl von Haselberg (Medienwissenschaftlerin) Hannah Peaceman (Philosophin) Moderation: Laura Cazés (ZWST) Beide Referentinnen sind zusammen mit Prof. Dr. Micha Brumlik, Max Czollek, Marina Chernivsky und Anna Shapiro Mitherausgeber*innen der Zeitschrift „Jalta“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen5. Symposium und Ausblick: Ein Jahr nach #Halle – Perspektiven und Handlungsimpulse für Politik, Justiz und Gesellschaft aus der Sicht der Nebenklage

Dr. Kati Lang (Rechtsanwältin) und Naomi Henkel-Gümbel (Rabbinerin in Ausbildung) Moderation: Marina Chernivsky (Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen„Terror gegen Juden. Wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt. Eine Anklage“

Gespräch mit Dr. Ronen Steinke (Jurist und Buchautor) Moderation: Marina Chernivsky (Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment)

Abstract

Die tiefen Spuren des Nationalsozialismus und der Shoah reichen bis in die Gegenwart hinein. Die Vergangenheit stellt Ansprüche an uns, sei es in Form von Familiengeheimnissen, Überlebenserfahrungen, Erinnerungsaufträgen, Entlastungswünschen. Vor einigen Jahrzehnten formulierte Theodor W. Adorno den Bildungsauftrag, die historischen und strukturellen Mechanismen des Nationalsozialismus an nachkommende Generationen weiter zu vermitteln. Dieser Auftrag steht heute, über sieben Jahrzehnte nach der Shoah, vor neuen drängenden Fragen und großen Herausforderungen. Das Fachsymposium “Unbehagen an der Geschichte” stellte sich diesem Thema und bot ein Forum für die Diskussion über Erinnerungspolitik, Geschichtsdidaktik und Post-Shoah-Antisemitismus.

Die Teilnehmenden erwartete ein interdisziplinäres Programm mit Expert*innen aus Politik, Wissenschaft und Bildung u.a. mit Beiträgen von Dr. Felix Klein, Dr. Andreas Eberhardt, Prof. Dr. Andrea Becher, Sharon Ryba-Kahn, Prof. Dr. Andreas Zick, Dr. Susanne Urban, Deborah Krieg, Angelika Nguyen, Dr. Rosa Fava, Ben Salomo, Dr. Sonja Begalke, Sabena Donath, Susanna Harms, Dr. Lea Wohl von Haselberg, Dr. Andreas Jantowski.

Das Fachsymposium wurde ermöglicht durch die Förderung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“, der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ) sowie der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung. Die Veranstaltung fand auch unter der Schirmherrschaft von Dr. Felix Klein (Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus) statt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenAs we prepare for the #fachsymposium2020, we want to join you for the #fachsymposium2019 „Discomfort in history? – orders, contradictions and challenges of history mediation“

A year ago, the #Halle incision was still very immediate. The pain was omnipresent and connected to the conceptual development of the program. The need for space and time for conversation shaped the symposium and all of us acting in it. We are grateful for trusting in us. We would like to thank the many speakers for their significant contributions and the many participants for the continued exchange of experiences and the strengthening we have found in them. Thanks also to our sponsors: The federal program „Democracy Life!“ Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, EVZ Foundation and the Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenHere’s another review of the #fachsymposium2019 „Discomfort in history? – Orders, contradictions and challenges of history mediation“. In the film are some impulses with some quotes from the discussions:

„The connection to the symposium 2019 – Discomfort in history is the question of how the attack in Halle is classified in discourse and how family stories are linked to antisemitism.“ (Romina Wiegemann)

„That’s exactly the point: we think, feel and teach against the background of a sometimes fleeting but always acting past.“ (Marina Chernivsky)

„If we don’t have history in front of us, it sits down our neck“ (Dr. Matthias Heyl)

Dr. Lea Wohl von Haselberg (Medienwissenschaftlerin) Hannah Peaceman (Philosophin) Moderation: Laura Cazés (ZWST) Beide Referentinnen sind zusammen mit Prof. Dr. Micha Brumlik, Max Czollek, Marina Chernivsky und Anna Shapiro Mitherausgeber*innen der Zeitschrift „Jalta“

Galerie (Tag 1)

Galerie (Tag 2)

Abstract

Antisemitismus in Deutschland und Europa ist kein neues Phänomen. Allerdings ist in den letzten Jahren eine Entwicklung zu beobachten, die sehr beunruhigend ist. Die bis dato weniger sichtbaren Formen des Antisemitismus werden zunehmend überlagert durch den offenkundigen Hass und die Bereitschaft zur verbalen und tätlichen Gewalt. Nicht nur gezielte Umfragen, sondern auch sich häufende Entgleisungen und Vorfälle – an Schulen, im Internet, bei Demonstrationen – zeugen von dieser Entwicklung. Antisemitische Ressentiments treten buchstäblich in allen gesellschaftlichen Gruppen in Erscheinung. Dabei gibt es einen bemerkenswerten Widerspruch zwischen der Wahrnehmung der nicht jüdischen Mehrheit, die Antisemitismus übersieht, und Jüd*innen, die Antisemitismus konstatieren und erleben.

Die politische und mediale Aufmerksamkeit der letzten Monate ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein neues Sprechen über Antisemitismus. Gleichwohl bedarf es der Fähigkeit, uns darüber zu verständigen, ohne die Gefahr einer diskursiven Selbstvergewisserung oder politischen Instrumentalisierung zu riskieren. Dieser Balanceakt erfordert angesichts der zunehmenden Polarisierung ein hohes Maß an Sensibilität, Sprechfähigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung.

Die Aufgabe aller gesellschaftlichen Institutionen wird darin bestehen, aktuelle antisemitische Dispositionen kritisch zu analysieren, gelingende Konzepte zu entwickeln und diese in Regelstrukturen zu implementieren. Das Fachsymposium stellte ausgewählte politische und pädagogische Interventionen zur Diskussion und ließ internationale Expert*innen zu Wort kommen.

Das Fachsymposium fand vom 4.11. bis 5.11.2018 statt.

Galerie (Tag 1)

Galerie (Tag 2)

Abstract

Welche Herausforderungen erleben Lehr- und Fachkräfte in Bezug auf Antisemitismus? Was brauchen sie, um gegenwärtige Tendenzen zu erkennen und antisemitischen Vorfällen nachhaltig vorzubeugen? Welche Konzepte der Intervention und Prävention werden benötigt, um sowohl der Vorbeugung als auch dem Schutz der Betroffenen in der Schule gerecht zu werden?

Antisemitische Vorfälle an deutschen Schulen erreichen in Bezug auf ihre Häufigkeit und Intensität bundesweit ein neues Ausmaß. Die Ergebnisse der Befragung im Rahmen des zweiten Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus geben Aufschluss darüber, wie sich die Situation für die Betroffenen darstellt. Dabei ist es in besonderer Weise die Institution Schule, die vom Großteil der Befragten als „unsicher“ erlebt wird, als Ort, an dem die Konfrontation mit Antisemitismus nahezu normalisiert ist. Es besteht demnach ein immenser Bedarf an fachlicher Unterstützung der Lehrkräfte sowie die Notwendigkeit, den pädagogisch Verantwortlichen qualifizierte Weiterbildungs- und Supervisionsangebote zu unterbreiten.

Das Fachsymposium stellte ausgewählte Prävention- und Empowermentkonzepte zur Diskussion und ließ Expert*innen wie Betroffene zu Wort kommen.

Das Fachsymposium fand vom 24.10.2017 bis 25.10.2017 in Berlin statt.

Galerie

Abstract

Das Fachsymposium „Vom Sprechen und Schweigen über Antisemitismus“ war ein Forum für gemeinsame Reflexion über Antisemitismus aus der Sicht der jüdischen Zivilgesellschaft – Studierender, Medienschaffender, Künster*innen, Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen. Mit diesem Event wollte das Kompetenzzentrum jüdische Perspektiven auf Antisemitismus sichtbar machen, Selbstermächtigungsideen diskutieren und Ressourcen bündeln. Die Teilnehmer*innen erwarteten ein vielseitiges Programm, das durch Referent*innen aus Wissenschaft, Kunst und bildungspolitischer Praxis bereichert wurde. Das Fachsymposium griff die Erkenntnisse der Empowerment-Bewegung auf und stellte die unterschiedlichen Empowerment-Ansätze zur gemeinsamen Diskussion.

Das Fachsymposium fand vom 15.11.2016 bis 16.11.2016 in Berlin statt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenDie filmische Reflexion zum Fachsymposium „Vom Schweigen und Sprechen über Antisemitismus“ (November 2016).

Galerie